Windows 11/10でHDDからSSDへデータ移行!4DDiG Partition Managerを徹底レビュー

- パソコンの起動だけで4分もかかってしまう

- パソコンの動きが重すぎて、1つ1つの作業が全く進まない

遅いパソコンを使っていると、心底イライラしますよね。

その遅い理由はHDDが原因かもしれません。

実は、HDDをSSDに交換するだけで、遅いパソコンが劇的に早くなる事例がたくさんあります。

でも「データ移行って難しそう」「失敗してデータが消えたらどうしよう」といった不安もありますよね。

一般的にHDDからSSDに変更するのは、ある程度のITスキルが必須となります。

しかし、適切なツールを使えば、専門知識がなくても安全かつ簡単にHDDからSSDへの完全移行が可能です。

今回は、Tenorshareから「4DDiG Partition Manager」の提供をいただき、HDDからSSDへのデータを移行した内容を画像付きでわかりやすくお伝えします。

1. HDDとSSDどっちがいい?

HDDとSSDの基本的な違い

HDDとSSDの記録する仕組みが違います。

HDDは回転する円盤にデータを記録する仕組みなのに対して、SSDは半導体メモリにデータを記録する仕組みです。

読み込み速度、耐衝撃など機能面ではSSDが圧倒的に良いと言えます。

そのため、データの読み込み速度が遅いHDDを使っていると、パソコンの起動が遅くてイライラしてしまいます。

一方でHDDは容量あたりの価格が安いため、普段使わないデータをバックアップする際などに利用するのが理想的な使い方となります。

実際の速度比較

では実際に起動時間はどの程度変わるのでしょうか?

ここでは、複数のサイトで紹介をされている起動速度の違いをご紹介します。

| サイト名 | haku-t.com | 30代の じゆうちょう |

|---|---|---|

| HDDの起動時間 | 30〜60秒 | 4分 |

| SSDの起動時間 | 8〜15秒 | 30秒 |

起動時間が、3倍から8倍早くなっているのがわかります。

HDDをSSDに変更して早くなるのは、パソコンの起動時間だけではなく、ソフトの起動時間、読み書き速度など多岐に渡ります。

どれだけ早くなるかはお使いのパソコンの使用条件などに左右されるので一概に言えませんが、HDDよりSSDの方が速いことは間違いありません。

SSD移行をおすすめする人

SSDへの移行をオススメするのは以下のような方です。

- 3年以上前のパソコンを使用している方

- 現状パソコンの買い替えは不要だと考えている方

- パソコンの起動に1分以上かかる方

- ファイルの保存や読み込みでストレスを感じる方

- ノートパソコンのバッテリー持続時間を延ばしたい方

2. 4DDiG Partition Managerとは?

2.1 4DDiG Partition Managerでできる9つのこと

「4DDiG Partition Manager」は、ディスク管理とデータ移行などシステムに関わる内容を多岐に渡って行うソフトです。

特に初心者の方でも安心して使える設計になっているのが最大の特徴です。

2.2 SSD/HDDクローン機能の特徴

この記事では、多岐にわたる4DDiG Partition Managerの中でも「データ移行・クローン機能」を重点的に説明していきます。

データのクローンを作る場面は以下の3点です。

クローンを作成する場面

- HDDからSSDへ移行するとき

- バックアップ・災害対策

- 複数PCへの同一環境展開

普段の「ファイルコピー」と違い、クローンはWindowsやアプリ、設定ごと“そのまま使える環境”をコピーできるのが大きな特徴です。

クローンを作ることは、Windowsの標準機能では不可能であるため、専用ソフトが必要です。

システムのデータを取り扱うのは失敗をすると取り返しがつかないことになるため、分かりやすくて安全性の高いソフトがオススメです。

その点「4DDiG Partition Manager」はシンプルでわかりやすい操作感で初心者にオススメです。

3. HDDからSSDにのクローンする方法

実際に私が500GB HDDから4TB SSDへのクローン作業を行った手順を、詳しく解説します。

3.1事前準備

HDDからSSDに移行するには以下の2つを用意する必要があります。

- 移行先のSSD

- SSDを接続するための変換アダプタ

①移行先のSSD

以下の3点を確認してSSDを用意する必要があります。

- 内蔵SSDを選ぶ

- パソコンとの接続規格を合わせる

- 容量が移行元のHDDと「同じ」もしくは「大きい」SSDを選ぶ

①内蔵SSDを選ぶ

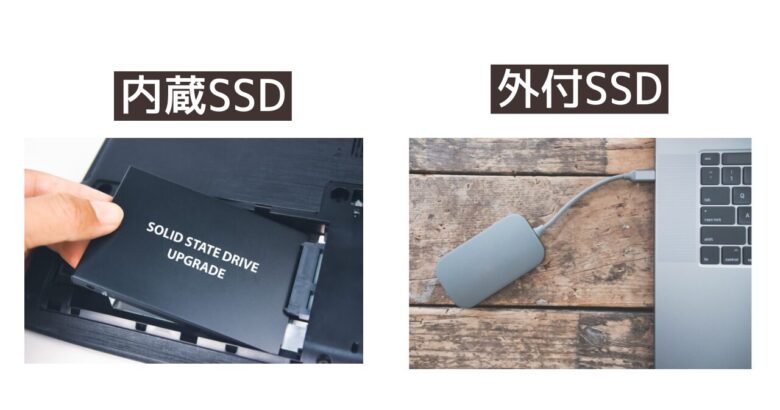

SSDには「内蔵SSD」と「外付SSD」があります。

内蔵SSDはパソコンの裏蓋を外して内部に埋め込むタイプです。HDDからSSDに切り替える際には一般的に内蔵SSDを選ぶことになります。

外付SSDにもクローンを作ることができますが、パソコン側で外付SSDから起動ができない機種もあり注意が必要です。

また、パソコン自体が全く分解できないタイプのものだと、SSDへの切り替え自体が難しいので注意が必要です。

②パソコンとの接続規格を合わせる

パソコンとSSDの接続規格には、「SATA規格」と「M.2規格」に分かれます。

古いPCやノートPCは「SATA規格」が多く、HDDからSSDに変更する場合には「SATA規格」であることがほとんどだと思います。

規格が違うとクローンを作った後に、パソコン本体にSSDを接続できません。

③容量が移行元のHDDと「同じ」もしくは「大きい」SSDを選ぶ

容量は、元のHDDと「同じ」もしくは「大きい」ことが必要になります。

②SSDを接続するための変換アダプタ

内蔵型のSSDをUSBでパソコンに繋ぐための変換アダプタが必要です。

Amazonで1,000円〜2,000円程度で購入できます。

HDDをSSDに切り替える手順は以下の通りです

- USBに接続したSSDにクローンを作る

- パソコンの裏蓋を外して直接SSDを接続する

最初にクローンを作る際に変換アダプタが必要になります。

3.2インストール手順

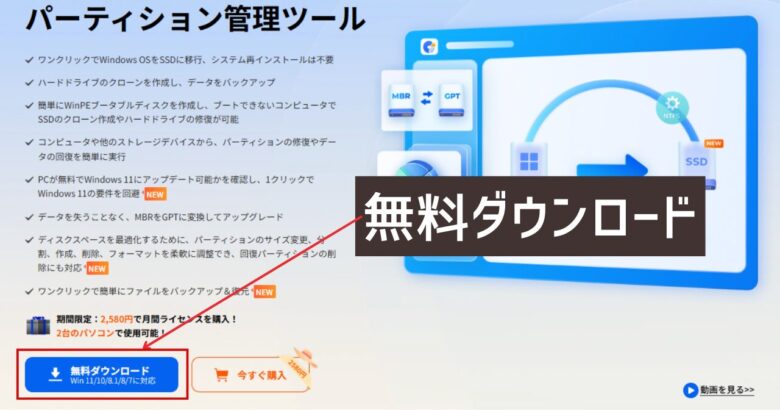

ソフトのダウンロード

- 公式サイト(https://4ddig.tenorshare.com/jp/)にアクセス

- 「無料ダウンロード」をクリック

- ダウンロードしたファイルを実行

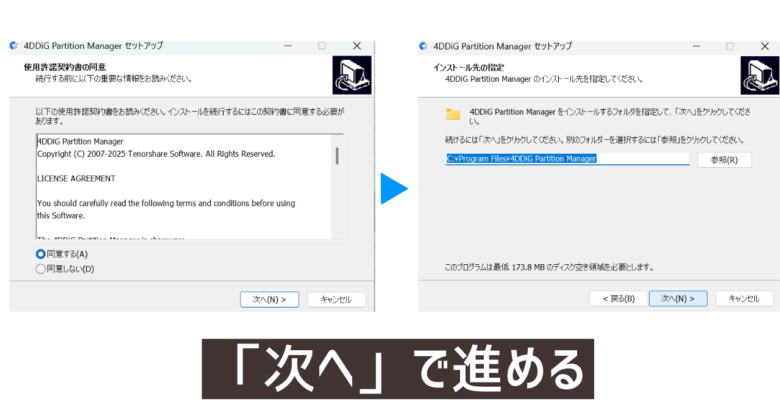

インストール作業

- インストーラーをダブルクリック

- 次へで進める

- インストール先を選択(デフォルトのままでOK)

- インストール完了まで待機

3.2 クローンの作成

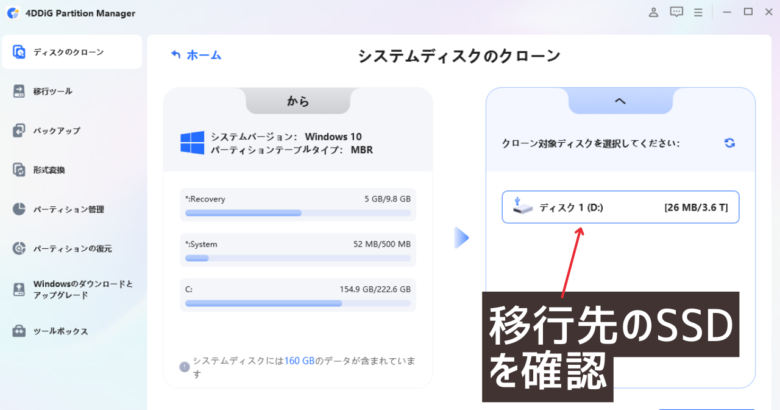

「4DDiG Partition Manager」を起動して、システムクローンをクリックします

移行先のSSDが選択されていることを確認します。

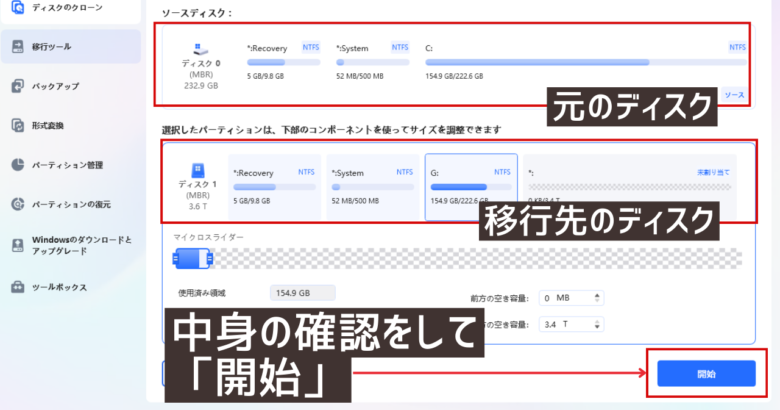

HDDの内容と移行先のSSDの内容を確認を行います。

内容の確認をして、問題なければ「確認」をクリックします。

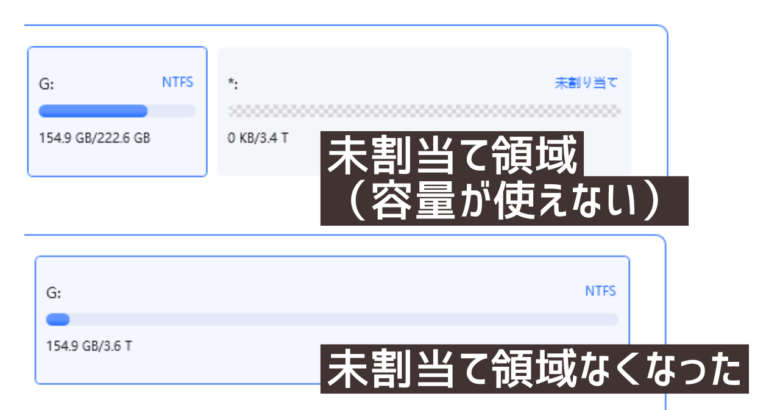

容量が元のディクスよりも多い時には「未割り当て」領域ができてしまい、せっかくの容量が使えなくなってしましいます。

その場合は、マイクロスライダーを使ってディスクの容量を調整した上で、開始ボタンをクリックします。

クローン作業が始まります。

時間は容量やHDDの速度にもよりますが、私は230GB程度で3時間程度かかりました。

パソコンが古くてHDDが遅いと時間がかかる!

クローン作業が終わると「完了」ボタンをクリックします。

SSDの取り付け→クローンディスクから起動

クローンディスクができたあとは、パソコン内に取り付けてSSDから起動させます。

- パソコンを一度シャットダウン

- 元のHDDを取り外し、SSDを内蔵スロットに取り付け

- パソコンを起動

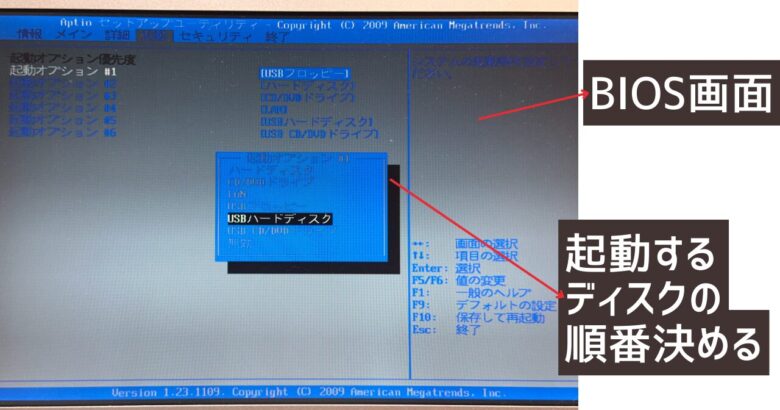

SSDから起動をしない時にはBIOSで起動する順番を変更

BIOSとは、パソコンのマザーボードに組み込まれているプログラムです。

うまくいかない時には、SSDから起動する設定になっていない可能性があります。

BIOSの画面の出し方ですが、パソコンを再起動しメーカーの名前が表示された瞬間に指定のキーを連打します。

この指定のキーはメーカーにより異なります。

| メーカー名 | 指定キー |

|---|---|

| Lenovo | F2 または F1 |

| Dell | F2またはF12 |

| HP | F10またはF2 |

| NEC | F2 または Del |

| 富士通 | F2 または Del |

| 東芝 | F2 または Del |

| Panasonic | F2 または Del |

| ASUS | F2 または Del |

| MSI | Delまたは F2 |

| GIGABYTE | Delまたは F2 |

| Surface | 音量上ボタン + 電源ボタン |

一見難しそうな画面ですが、注目すべき点は「BOOT」という文字だけです。

メーカーによってBIOSの画面が違いますが「BOOT」という文字を見つけて、SSDから起動をするように変更をし「保存をして終了」します。

SSD HDD 交換とは?メリット・デメリット・やり方を徹底解説【2025年版】

Part4. 4DDiG Partition Managerの価格

| 月間プラン | 年間プラン | 買切プラン | |

|---|---|---|---|

| 価格 | 2,580円 | 6,580円 | 9,780円 |

| 使用できるPC数 | 1ライセンス2PC | 1ライセンス2PC~ | 1ライセンス2PC |

年間プランのみ使用できるPC数が増やすことができる

年間プランのみ使用できるPC数が増やすオプションを選択できます。

| 1ライセンス2PC | 6,580円 |

| 1ライセンス5PC | 9,515円 |

| 1ライセンス10PC | 12,144円 |

| 1ライセンス無制限 | 47,806円 |

3日間無料トライアル

ブログ読者限定の「4DDiG Partition Manager」3日間無料トライアルリンクです。

- 価格:無料(ブログ読者限定)

- 特徴:実際の機能を試してから購入を検討できる

- 注意:体験終了後は自動的に月額プランに更新(2日以内にサポートページから更新をキャンセル可能)

\ブログ読者限定3日間トライアル/

初心者でもわかりやすい

専門業者に依頼した場合は25,000円~50,000円が相場

今回は「4DDiG Partition Manager」を使ったため数千円と簡単な作業で済んでいますが、専門業者に頼んだ場合は、作業代金のみで25,000円~50,000円程度と見ておけばよいでしょう。

- データ移行作業:15,000円〜30,000円/回

- SSD換装作業:10,000円〜20,000円/回

- 合計:25,000円〜50,000円/回

Part5. 4DDiG Partition Managerを使ってみた感想

実際に使用してみた正直な感想をお伝えします。

良かった点

操作の分かりやすさ

4DDiG Partition Managerの画面は非常にシンプルです。

マニュアルを読まなくても、「おそらくこのボタン」という感覚で進めることができます。

システムに関わることは、失敗したらパソコンが使えなくなる可能性もあるので、操作がわかりやすいことは非常に大切です。

多くの機能が搭載している

クローン作成以外にも多くの機能が搭載されていることも魅力。

Windows標準の機能ではできないことや、操作が難しい内容を簡単にできることは大きなメリットです。

気になった点

パソコン・SSDの事前調査が必要

「4DDiG Partition Manager」の操作は簡単ですが、HDDからSSDに切り替えるのは、それなりに大変な作業です。

何が大変な作業かといえば、「そもそもSSDに切り替えることができるPCなのか?」「対応しているSSDは何か?」「パソコンの裏蓋を開けるのが怖い」などです。

これらのことがしっかりできていないと、HDDからSSDへの切り替えはうまくいきません。これらのことは、4DDiG Partition Manager以外のソフトでも同様ですが、しっかり時間をとってお持ちのパソコンのことをしっかり確認することが大切です。

まとめ

HDDからSSDへの移行は、パソコンの性能を劇的に向上させる最も効果的な方法の一つです。しかし、データ移行には適切なツールと知識が必要です。

特に初心者の方には、安全性と操作性を両立した4DDiG Partition Managerを強くおすすめします。3日間の無料トライアルが利用できるので、まずは実際に試してみて、その使いやすさを確認してみてください。

パソコンの快適さは、日々の作業効率に直結します。HDDからSSDへの移行で、ストレスフリーなパソコンライフを手に入れてください。